Jean-Michel Basquiat,他是Louis Vuitton x Supreme的靈感來源,也是80年代紐約傳奇的藝術家

Jean-Michel Basquiat,他是紐約布魯克林起家的塗鴉藝術家,這位80年代的奇才我們現在已可遇不可求(或許Banksy是吧),端看他的作品你會用「酷」來形容,雖說這個字眼在藝術評論上不是一個好的形容詞,但卻代表了Basquiat充滿張力原始的創作。

打自杜象把一個便盆當作藝術品後,其實任何東西都能輾轉成為藝術,只要賦予它某種靈魂、魅力,特別是與世界格格不入的情緒,這樣的新舊交換背景之下,80年代最受矚目的畫商Mary Boone在受訪時就曾表示,70年代的藝術普遍不怎麼吸引大眾,新的藝術大多有著大膽的外觀、畫面和豐富的色彩,體制之外的人也可以勝任藝術家,其罕見和不易理解的特質,讓Basquiat在未成年就已成名。

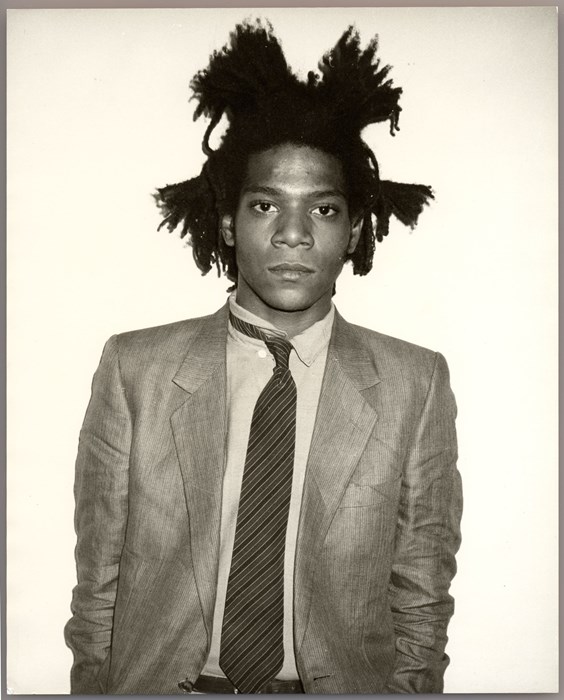

Photography Andy Warhol, via penccil.com

17歲的Basquiat因當全校的面惡整校長,便放棄學業(他的家境其實算優渥,而與藝術的淵源,則來自媽媽的時尚與美術館的熏陶)之後決定永遠離家,Basquiat知道自己有天會成名,而父親也相信他會追尋他的理想。

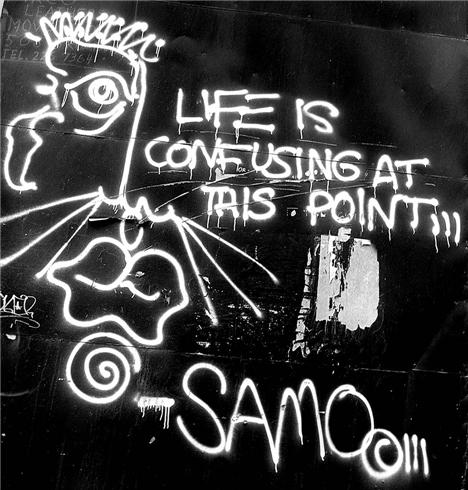

Basquiat四處以沙發為家(他最常待的地方是英國藝術家Stan Peskette的家,也因為對方常辦派對,因此結識不少藝術圈友人),把自己的頭髮理成了禿頭的樣子當作掩飾,和塗鴉藝術家Ali Diaz友人以SAMO©(SAMe Old Shit)之名在SOHO區塗鴉做畫,以零食果腹,連畫具都難以負擔的他,卻能夠將自製的明信片推銷給Andy Warhol;1979年,Basquiat和好友結束合作關係,以「SAMO is DEAD」為SAMO©畫下據點,並在同年成立的噪聲搖滾樂隊「Gray」,並為SAMO©作曲哀悼。(其名取自於小時候母親送他的解剖學書名,因為Basquiat曾出過一次嚴重的車禍)。

COMME des GARCONS Spring 1987

1980年,他參加“貴人”兼藝術策展人/評論家Diego Cortez於時代廣場所策劃的展覽,並和Kenny Scharf與Keith Haring成為好友開始受到外界矚目,他用文字、公式和圖像穿插作畫,即便沒受過完善的訓練他依舊有著極佳的構圖能力,以孩童式手法描繪大都市和人物姿態,他的藝術中很明顯帶有憤怒和反叛。Basquiat曾說過,孩童的繪畫,比真正的畫家創作更值得尊敬。

MoMA PS1的前身P.S.1藝術中心創辦人Alanna Heiss在看見過他的作品後也表示:「這不需要天份,你只有瞎了才看不出來,Jean Michel Basquiat是這一大群藝術家中最特別的一個。」此時的Basquiat已不再是塗鴉藝術家,而是藝術界眾所皆知的明星,他的作品能賣到5,000甚至10,000美元,可即便有名,卻也因種族歧視在價格上差人一等。

在1983年初,Basquiat的市場賣價已是當初的6倍,甚至飆到25,000美元之高。這時的Basquiat才年僅23歲,可以說是將人生精華諷刺的濃縮於這兩年(也是這兩年的作品行情最受矚目):他與瑪丹娜交往過、和Fab 5 Freddy一起製作專輯、與好萊塢怪才文森加洛Vincent Gallo一起玩Band、被邀請到Comme des Garcons走秀、與Andy Warhol情同父子,只能說,任何人活成這樣,他那令人稱羨的生活無疑都會成為歌頌的都市傳說,Mary Boone在接受《紐約時報》訪問時表示:「有一年半的時間,很難早上醒來會沒聽到Jean-Michel Basquiat的消息。」

Jean-Michel Basquiat with Madonna

回顧當時的時空背景,80年代因為Andy Warhol的普普藝術打破高端文化和大眾文化之間的區別,藝術成了生活風格的一部份,有錢人不自滿於美術館贊助的慈善角色,前去畫廊購買藝術品成為一種流行風潮,收藏家會買下任何被吹捧的藝術作品,甚至不惜等待也只為買到藝術家作品。這種怪異現象,使得藝術家開始依照供需法則來創作,畫廊的身份不再將藝術家的作品送進美術館,而是不顧一切的控制、銷售與轉賣。

Jean-Michel Basquiat〈Notary〉1983

他在1983年所繪的〈公證人〉成為對局勢不滿的重要線索。有人說,這是Basquiat希望藉由這幅畫回應他的處境:被榨乾了。「面對現實,無論他想要在畫作中表達什麼樣的理想或價值觀,作品仍會被它商業價值的高低作為考量,最後他將被無法控制的市場操作給淹沒。….在其他作品裡,他表達出自己厭惡藝術被行銷的方式,並以殘酷、象徵性地描繪這樣的狀態。1982年的作品〈5000$〉,畫布上只有兩種調子的棕色,還有以數字及英文寫下這幅畫被販售的定價。除了它的價格,沒有其他附加的“藝術”價值,並且沒有隱含任何的“意義”」有時畫作甚至尚未完成,就已被交易出去。(via 《巴斯奇亞:引領流行的藝術家(2011)》)

“5000$” Jean-Michel Basquiat, 1982

於1982年10月,Basquiat和偶像Andy Warhol正式會面,自傲的Andy Warhol在看到Basquiat為“他們倆”所繪製(顏料甚至還沒乾)的肖像畫後表示:「我好嫉妒,他比我的速度還快呢。」此時的Andy Warhol已漸漸受到藝術圈淡忘,與Basquiat的合作讓他又重回世人的懷抱,亦師益友的關係,Andy Warhol為Basquiat重執畫筆並共同創作,幾年的親密關係,最終在1986年破碎,評論家提出了這樣的疑問:誰利用了誰?這也使得關係決裂。

然而在1988年,Andy Warhol手術過世後的隔年,27歲的Basquiat因海洛因吸食過量而亡,這樣的逝世方式對20世紀的Icon來說不是什麼奇聞,可Basquiat的人生彷彿就像悲劇小說的角色令人惋惜,(諷刺的是,當時的Basquiat正是想改變心境接納身份的狀態。)飽受種族歧視所擾,被他人所孤立,逃不開的資本主義,似乎唯一的解脫就是由粉末構成的那個幻想世界,即便世人賦予他「The Black Picasso」的盛名,但又有誰真心喜歡「黑人」那個標簽。

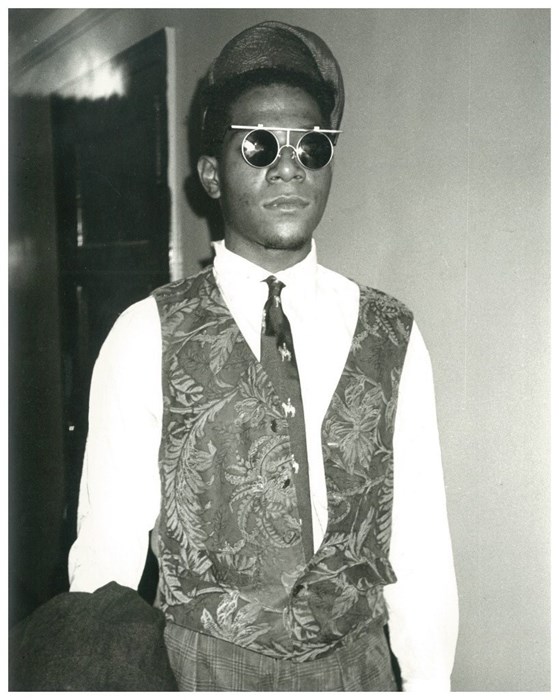

Jean Michel-Basquiat wearing Issey Miyake

他的藝術創作、性格和時尚穿著都是充滿傳奇,即便是2017年的現在,舉凡Reebok、Uniqlo、Supreme、Chloe by Karl Lagerfeld、Roberto Cavalli(2003 F/W)、Valentino(2006 F/W)、Alexander Wang(2011 S/S)、Comme des Garcons Shirt、Louisv Vuttion x Supreme..等等都有Basquiat的身影存在,在《Vogue Runway》的報導中,LV創意總監Kim Jones曾表明17秋冬的靈感源自於他:「我非常欣賞他將那些很貴很好的衣服穿著很隨性的樣子。」而在《Nowness》報導中,美國著名時尚作家Glenn O’Brien則形容:「他會找到很貴的歐洲設計師的西裝,然後把他們弄得很像工作服,在作畫時把顏料灑的都是,把Armani弄得像是Dickies,把Versace弄得像是Sears。」Basquiat的品味是某種象徵,彷彿自己在設計設計師的服裝。

Supreme x Jean-Michel Basquiat via Macaulay Honors College

Supreme x Jean-Michel Basquiat

因為受到市場和藝術圈的壓迫,大家是既愛拍馬屁想買畫,又在背後看不起Basquiat,畫廊展場和收藏家在當時成了他的挑釁對象,在《Dazed & Confuzed》的專題介紹中則是這樣解讀:「對Basquiat來說,浪漫詩化的時尚是把雙面刃,他可能感覺需要這層濾網,因為並無像他這樣的黑人藝術家有先例可循,加上Basquiat是非正統藝術教育出生,他是從不被世人重視的街頭塗鴉而來;時尚在這個必須獨樹一格的世界裡,成了必備的武器和表演方式,好讓人能夠用來描述他的作品。」

「他挖掘到了日本設計師像川久保玲和三宅一生的衣服,然後把它們詮釋得像國王繞徑出巡一樣。」— Glenn O’Brien

可這般獨特的品味往往成了誤解,Andy Warhol曾用「看似窮困但卻有錢」來形容,有了昂貴的行頭也是幫助Basquiat在這勢利的世界便於溝通,可即便時尚和藝術家身份幫助傳達了Basquiat不想被刻板印象的訊息,但卻也遭到他想藉由作品來聯繫的人疏遠,在他在世時期間,據說他覺得被非裔人士排擠感到相當受傷。

在當時白人當道的藝術圈勢必沒給過Basquiat太多好臉色,「有次去參加Mary Boone畫廊開幕,他穿著非常貴的Comme des Garcons衣服,然後帶著一頂草帽,這讓他被冠上無知和沒讀過書的老土黑人。可他其實是故意這樣的,他會去玩人們對黑人的刻板印象,然後把自己呈現出來去挑釁世人、去顛覆一切,讓人們那種族歧視的心在臉上表露無疑。」他的前女友Suzzanne Mallouk回憶道。甚至當Basquiat身穿華服走在街上招攬計程車,也必須經歷過三、四次忽視。

可人總是在失去後才懂得珍惜,Basquiat街頭浪子的形象和風格依舊深植於人心,尤其是現代的街頭潮流中存留,許多人評論他有點石成金的奇效,彷彿國王加持授爵般,因為在作品上他常有皇冠出現,更認為他Dreadlock的髮型和王冠其實也有異曲同工之妙,在Julian Schnabel所導的傳記電影《輕狂歲月(Basquiat, 1996)》最後講述到:「一個有魔法王冠的小王子被惡魔抓了,關在高塔上,惡魔奪去了他的聲音,不讓他呼救,所以他就用他的王冠反覆撞著高塔上的窗櫺。撞著撞著,王冠發出了非常美麗的聲音,傳得很遠很遠,所有聽到的人都想抓住那個美麗的聲音,可是沒人發現小王子。而這個聲音卻讓世界變得更美麗。」

他的影響如Andy Warhol和Keith Haring一樣深遠,其穿衣的故事是對現世價值觀的反抗、更成了某種生存或是體悟,雖說我們心存的疑惑已得不到真正的解答,可他的精神卻透露著,人在衣物上的每一項選擇都是在表達你自己,曾經的華服和獨樹一格是歷經刀光劍影才焠鍊而來,我們必須感謝Basquiat的「原創性」,尤其是在那樣的環境之下,倒是曾幾何時,我們都只想變得跟別人一樣?再也沒有所謂的獨特了呢?