堪稱藝術的那一場秀,Alexander McQueen S/S 1999〈No.13〉

Susannah Frankel —《Another Magazine》的總編 — 在Alexander McQueen傳記電影男主角宣布之時,她則試圖用文字帶著粉絲回憶Alexander McQueen最著名的1999年春夏秀〈No.13〉,因為這是Alexander McQueen第十三場時裝秀,故名為〈No. 13〉。或許這數字不是這麼受到西方人士喜愛,但不信邪的McQueen直接以數字為名,竟成為Alexander McQueen當時最成功的一場秀。Alexander McQueen在秀後告訴英國《衛報》,這是唯一一場讓他感動落淚的發表會:「我們想要說明美來自內在。你去看那些主流雜誌,上面全是些漂亮人物,我知道我們可能會刺激到一些人。你不必喜歡它,但是你得意識到它的存在。」

.

秀場安排在廢棄的巴士車站裡頭舉行,前排並沒有名人加持,貝嫂Victoria Beckham據說也想參與此秀,但遭到品牌婉拒,時裝發表會是McQueen和團隊的心血結晶,貝嫂的出現無疑模糊整場秀的焦點。當McQueen來賓、友人、重要買家和媒體走進秀場時,印入眼簾的是沒有經過特別修飾的地板,上頭有著一整排的燈,大家安靜的入座等待。

主題環繞在「藝術與工藝運動」和新科技,「這是為了提醒我自不要忘記自己的雙手,它們繼承了工匠的技巧,又能運用最新的科技。」Alexander McQueen在秀後向《i-D》說道。色調主要採棕褐、象牙和米色..等自然色調,像是使用拉菲草編織成馬甲和條紋裙子;將輕木材質分割、壓平、穿孔,並處理成精緻的扇形設計;皮革形成了不對稱的腰帶、緊身胸衣和模製線束。

.

殘疾奧運選手Aimee Mullins穿著一雙油漆過的木質假腿作為開場模特兒,這雙義肢由McQueen設計,由工匠Bob Watts製作,上頭裝飾著木雕大師Grinling Gibbons的雕刻風格。她身穿一件雙排扣大衣,背後鑲嵌著柔軟的雪紡布料,內搭簡潔的黑色垂墜連衣裙。

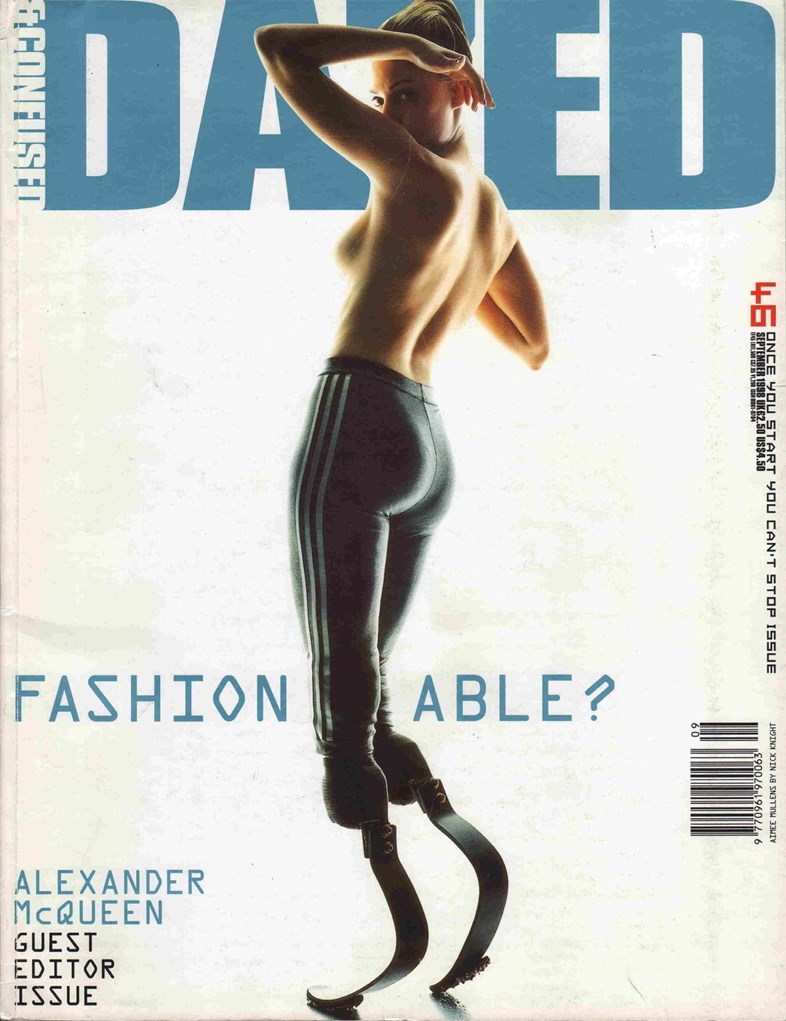

而在秀前幾日,《Dazed&Confused》雜誌(1989/9月號)的出刊,登上封面的正是Amiee Mullins,當時Alexander McQueen為客座編輯。她裸著上身,穿著獵豹義肢,由Katy England擔任造型師,Nick Knight掌鏡。當中內頁專題「Fashion Able」,她佩戴木頭義肢,穿著一條裙撐和一件模仿著蕾絲質地的Bolero外套,Aimee Mullins告訴Susannah Frankel,她非常渴望能參與這個主題因為她肩負「挑戰對美的主流態度」的任務,「因為我的殘疾,我想要在雜誌上被視作是美的,人們不斷問我:『為什麼你要讓自己卷進那個討人厭的世界?他們對身體的要求要完美不是嗎?』這就是為什麼,他們的疑問就是我想要這麼做的原因。」《Dazed & Confused》的編輯Jefferson Hack說道:「我們不是想引起爭議,而是為了讚美人與人之間的差異。」

via dazedimg

最後,最令人驚訝的事情是,只有極少數人知道Mullins的腿被截肢了,甚至還有人來問是否能來借她穿的那雙「靴子」?掌聲之後,或許她和McQueen已完成某種使命,「我並不是在拯救世界什麼的,我想表達美來自內在的想法,你看著所有的主流雜誌,都是那些美麗的人。我並不會找超級名模來替換她們,她們擁有許多high fashion產業中沒有的自尊。我認為她們都很美,我希望她們能像一般人一樣被對待。」

「1990中期的時裝秀更傾向表演藝術並不是新聞,這是英國藝術、英國流行和英國的全盛期。McQueen的秀給了綠洲合唱團的《絕對可能》專輯或SENSATION現代藝術重大影響。在〈No.13〉秀上的服飾,從現在的標準來看依舊是史無前例。」Susannah Frankel在文中表示,「〈No.13〉的閉幕將會最會被世人所記,曾是芭蕾舞舞者的Shalom Harlow站在中間的圓盤,兩側是從汽車工廠租來的機器,當她原地旋轉時,機器等級從溫柔進而成瘋狂威脅,在象牙白上的A字圓裙上噴灑色彩。」

.

這一刻廣泛地被世人探討,有人說Shalom Harlow是McQueen垂死的天鵝(秀上的背景音樂也正是《Camille Saint-Saëns – The Dying Swan》),也有人說這幕暗喻了男性的高潮。McQueen事後解釋,是受到Rebecca Horn 1991年的〈High Moon〉所啟發,他也說這最初的點子是來自Rebecca Horn的〈Painting Machine〉。

Rebecca Horn〈High Moon〉via http://autogramm.volkswagen.de/

在McQueen過世後一年,在紐約大都會所舉辦的〈Savage and Beauty〉開幕式上,Shalom Harlow受訪時說:「我直直走上圓台上,當我腳步站穩時底盤開始緩慢旋轉,機器從停止中甦醒,像是機器人手臂一樣延展和移動,如同獲得意識般,注意到我存在於他們之間,在那一刻,好奇心轉變了,它們開始變得狂熱、侵略,像是設定發生某種改變一樣,我與機器間的關係在那一刻改變了,我失去了控制,它們掌控了一切。機器開始噴灑,在簡單的洋裝上創造未來風格,當它們停止時,我無助的走向前台,向觀眾展現遭到拋棄和投降的我。」